Dans quel état d’esprit est le frère aîné de la parabole (Lc 15, 11-32), comment pense-t-il ? Nous interprétons souvent son comportement comme de la jalousie : Tu en fais trop pour lui, tu n’en as jamais fait autant pour moi. Pour lui le veau gras, pour moi, que de chique !

Or, le père a exactement le même comportement pour l’un et l’autre. Il attend le cadet et, le voyant arriver, court se jeter à son cou comme il sort pour supplier l’aîné. Et n’a-t-il fait le partage de ses biens, de sorte que si le cadet reçoit sa part, l’aîné aussi ? C’est expressément dit : il leur partagea ses biens. C’est plutôt le Père qui n’a plus rien, qui serait lésé, indigent, s’étant dépossédé non pas de tout ce qu’il a, mais de ce qu’il est. ‑ Les mots employés ont un double sens ; « part de fortune » se dit avec le terme qui désigne l’être ; « biens » avec celui qui dit la vie. C’est son existence, ce qu’il est que partage le Père, sa propre vie, prodigue.

L’aîné apparaît alors sous un autre jour. Il ment, ou pour le moins est dans le déni. Le père ne risque pas de lui donner un bouc, animal au goût immangeable, de sorte que le reproche claque comme une insulte. Il a reçu avec son frère tout ce qu’a, est son père. Son regard sur son père et son frère les déforme en monstre. Le père se contente de répondre avec affection ‑ « mon enfant » ‑ ce qu’on sait : tout ce qui est à moi est à toi, tout est tien.

Selon l’aîné, le cadet aurait « bouffé les biens, la vie, avec des prostituées ». Là encore la violence du vocabulaire, bouffer, dévorer, excès bestial. Qu’en sait-il ? L’a-t-il croisé en des lieux licencieux ? Est-ce de la médisance, de la diffamation ? Lui, en revanche, est pur, il a toujours tout bien fait, ‑ j’ai tout fait, j’étouffais. Pas une fois il n’a transgressé le moindre des ordres. Mais qui donne des ordres, exige, sinon les fils. Le père est réduit à obtempérer à la demande d’héritage du cadet et à supplier le second de bien vouloir entrer. Il n’est pas homme à exiger, à ordonner de façon despotique. Pourquoi le percevoir ainsi ? Pourquoi pense-t-on Dieu ainsi ? S’il est un péché dans ce texte, c’est l’image que l’on se fait du Dieu père ?

L’aîné est convaincu d’être dans le bien, d’être quelqu’un de bien, de se sacrifier. Or c’est le père qui a donné sa vie. S’il est un sacrifice dans l’histoire, c’est celui du veau gras. Il n’y a plus de sacrifice, mais le don de soi, comme des parents, des amants.

Le sentiment d’être dans le bien rend mauvais, trafique la perception de la réalité, rend l’autre responsable des maux et dérèglements. Lorsqu’un pays va mal, c’est de la faute des pauvres et des migrants, ceux qui profitent du système. Il est normal que les plus riches récupèrent ce qui est dans la poche des autres ; cela leur revient de droit. Le riche a tous les droits. La loi de la jungle démantèle l’Etat de droit. Comme si le territoire de l’autre était mien, y compris s’il s’agit d’un confetti à peine autonome. Rapiat, rapace, racaille.

La conviction du riche, celui qui n’a pas tout dépensé, celui qui n’est pas à mourir de faim, celui qui n’est pas rejeté ne trouvant nulle part où s’embaucher, est d’être dans ses droits, qui ne sont autres que le droit du plus fort. Il proclame avoir tout bien fait, donc tout lui revient. Et ce qui vaut économiquement illustre les convictions culturelles et religieuses.

Jésus s’attaque à ce qu’il appelle l’hypocrisie pharisienne. La preuve du danger qu’il représente ? Il mange avec les publicains et les pécheurs. C’est un acte de rébellion, d’insurrection, de déstabilisation des institutions, de renversements de nos valeurs. Il piétine notre identité. C’est un sacrilège tout autant qu’un crime contre la souveraineté de l’Etat. Le veau gras, c’est lui ! C’est lui qui passe à la casserole, non pas tant pour nourrir la fête, festin eschatologique, que par la violence de ceux qui sont à leurs propres yeux, les seuls justes ; la justice consistant à mentir, à dauber, à s’en mettre plein les fouilles. L’aîné a tout, mais il est convaincu d’être lésé. Il ne voit pas qu’il mange la laine sur le dos de son propre père, et couvre son ignominie à prétendre obtempérer aux moindre des ordres divins.

La parabole pourrait bien être ni une affaire de pardon, ni de résurrection, mais l’illustration de ce que nous vivons, le pouvoir de qui veut tout sans partager, alors qu’il a tout reçu en partage. La parabole pourrait bien être politique, la contestation du pouvoir des puissants. Une fois encore Luc décline ce que le Magnificat annonçait dès le premier chapitre ; il renverse les puissants de leur trône, renvoie les riches les mains vides.

Et si nous ne lisons la parabole ainsi, ne serait-ce pas de ne pas vouloir entendre les béatitudes et leur conséquence : « Malheureux, vous, les riches. »

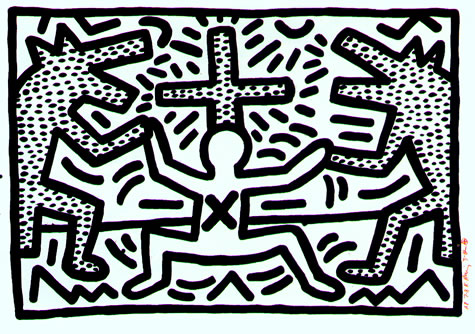

Keith Haring 1982, sans titre.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire